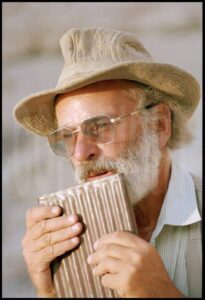

Réquiem para un gran hombre: Giuseppe Orefici…

Por Josué Lancho Rojas Cuando el cuerpo de Giuseppe marche en lenta procesión hacia su última morada terrenal, flanqueado por un cortejo de olas de lágrimas lastimeras, despedido por sus amigos en su lejana Italia, el látigo del silencio empezará a extender sus alas aletargadas. Entonces acá, en esta tierra que él escogió como suya,...Leer más

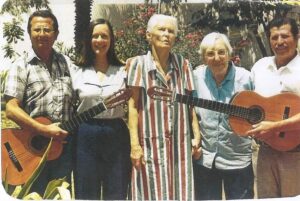

Verdades y falsedades sobre la vida de Maria Reiche, un vívido testimonio de Josué Lancho

Josué Lancho Rojas, de Nasca, vio por primera vez a María Reiche siendo un niño. La desgarbada dama solía caminar a pasos raudos y distraídos por una ciudad que aún no se había desbordado cuyos vecinos no llegaban a comprender qué es lo que hacía esa mujer que vagaba por el desierto, sin pausas. De...Leer más

Walter Alva: “La clase política no ha tomado conciencia de lo que significa el patrimonio cultural”

Parece mentira, pero nos vamos acercando al aniversario cuarenta del descubrimiento de los restos del Señor de Sipán, el jerarca moche que desvelara para la posteridad Walter Alva, el más célebre de los arqueólogos peruanos. Fue en 1987 cuando alertado por la policía el estudioso nacido en Contumazá se topó con los restos que habían...Leer más

El hombre tatuado del Museo Arqueológico de la Universidad Faustino Sánchez Carrión de Huacho fascina a científicos internacionales

Qué bueno que en las provincias del Perú la investigación y la ciencia avancen pese al poco apoyo que reciben por parte del Estado y de las instituciones que deberían respaldar su desarrollo. Recuerdo que hace unos meses, en Chachapoyas, científicos de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza lograron el nacimiento del primer clon...Leer más

Feria Internacional del Libro de Ayacucho rinde homenaje a Luis Lumbreras y Víctor Tenorio

Desde el 21 de octubre se viene desarrollando en la Plaza Mayor de Ayacucho, la 𝗩𝗜𝗜𝗜 𝗘𝗱𝗶𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗙𝗲𝗿𝗶𝗮 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗱𝗲𝗹 𝗟𝗶𝗯𝗿𝗼 𝗱𝗲 𝗔𝘆𝗮𝗰𝘂𝗰𝗵𝗼 (𝗙𝗜𝗔𝗟𝗬 𝟮𝟬𝟮𝟰) que se extenderá hasta el domingo 27. Sus organizadores decidieron este año rendir un sentido homenaje a dos figuras preclaras de la cultura ayacuchana: el arqueólogo Luis Guillermo...Leer más

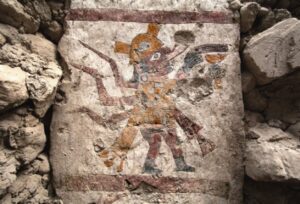

Arqueólogos descubren en Pañamarca, Áncash, trono de autoridad femenina moche

Impresionante, las mujeres, pese a lo que la arqueología tradicional nos había dicho con rotundidad, ocuparon lugares estelares en la sociedad y la política, por decirlo de alguna manera, del Antiguo Perú: los frisos hallados por arqueólogos peruanos en Nepeña, a treinta y tantos kilómetros al norte de la ciudad de Chimbote, parecieran confirmarlo. Allí,...Leer más

Chile: el enigma de la cultura Chinchorro, las momias más antiguas del mundo

De entre los múltiples pueblos precolombinos, los habitantes de la la cultura Chinchorro sobresale no solo por haber vivido rodeados del paisaje árido y hostil del desierto de Atacama hace más de siete mil años, sino por el cuidado que tuvieron con sus muertos, a quienes transformaron en las momias artificiales más antiguas del mundo. Las que destronaron a las...Leer más

Origen peruano del cacao: investigación confirma que surgió en la Amazonía hace 5,000 años

Lo sabíamos, lo habíamos escuchado numerosas veces en boca de científicos peruanos y lo habíamos leído en el trabajo de importantes tratadistas del bioma amazónico: el cacao y una serie de otros cultivos que sustentan la dieta contemporánea de este planeta al borde del estallido tienen un origen de indudable factura selvática. Donald Lathrap, el...Leer más

Los fardos funerarios que investiga el Dr. Krzysztof Makowski que están reescribiendo la historia de Pachacamac

Hace unos días Felipe Varela, el Chaski, el conocido caminante por las rutas ancestrales de nuestro país nos visitó en San Bartolo para hablarnos de una de sus pasiones más intensas: la relación que existió -y todavía existe- entre los pobladores de este litoral con los hombres, mujeres y dioses de las montañas andinas más...Leer más

Declaran Patrimonio Cultural de la Nación a las tres momias prehispánicas repatriadas desde el Vaticano

Las momias repatriadas desde el Vaticano fueron extraídas de nuestro país en 1925 por misioneros franciscanos con el objetivo de ser presentadas en una importante exposición religiosa. Los tres individuos momificados formaban parte de un lote de alrededor de cien mil piezas regaladas a la iglesia católica que en el 2010 han empezado a retornar...Leer más

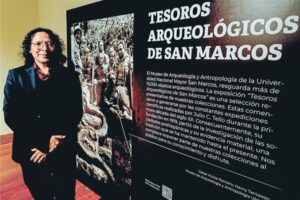

Museo de Arqueología y Antropología de la Universidad de San Marcos presenta remozada sala permanente

Tomado de El Peruano Hace más de 15 años que la sala permanente del Museo de Arqueología y Antropología del Centro Cultural de San Marcos (CCSM), en el parque Universitario, estaba cerrada. Funcionaba, eso sí, una sala temporal donde se exponían textiles precolombinos, entre ellos mantos de la cultura Paracas, que forman parte de las...Leer más

Luis Lumbreras: «Con su partida perdemos todos», una nota de Marc Dourojeanni

Cuánta razón tiene Marc Dourojeanni cuando afirma que la partida de Luis Guillermo Lumbreras, patriarca de la arqueología y el pensamiento crítico del Perú, es una pérdida inmensa e irreparable para el futuro del país con el que soñamos. El siempre polémico estudioso de nuestro pasado fue un apasionado impulsor de debates y revueltas académicas:...Leer más

Distinguen a Walter Alva, descubridor de Señor de Sipán, como Personalidad del Bicentenario

Justa distinción para un peruano ilustre. El Dr. Walter Alva, el descubridor del Señor de Sipán e impulsor del Museo Tumbas Reales de Sipán, en Lambayeque, su singular aporte al desarrollo del turismo y la apropiación cultural fundado en el 2002, sigue siendo una referencia para todos aquellos que intentan llevar a buen puerto la...Leer más

Arqueóloga Ruth Shady Solis recibe el premio «Golden Star Awards Lima 2022»

La directora de la Zona Arqueológica Caral, Unidad Ejecutora 003 del Ministerio de Cultura del Perú, doctora Ruth Shady Solís, recibió el pasado jueves 15 de diciembre, el premio a la Excelencia «Golden Star Awards Lima 2022». La ceremonia de premiación se realizó en las instalaciones del Hotel Holiday Inn, en Miraflores. Este reconocimiento fue...Leer más

Machu Picchu, la fascinante ciudad perdida de los Incas

Hoy sabemos que Machu Picchu no es ni Vilcabamba ni Tampu Tocco, aunque no hay acuerdo sobre qué fue en realidad; en los últimos años se ha sugerido que habría sido un mausoleo real, un santuario dedicado al culto de la momia o mallqui del rey Pachacuti (1438-1471). También sabemos que Machu Picchu no era...Leer más

Grupo AJE, la Asociación María Reiche, MINCUL y UNESCO se unen para poner en valor las Líneas de Nasca y Acueductos de Cantalloc

Que el Grupo AJE, cincuenta años haciendo empresa y de las buenas en nuestro país y en la aldea global, se haya lanzado a trabajar por la recuperación y puesta en valor de nuestro maltrecho patrimonio cultural es una noticia que tenemos que celebrar. Los peruanos, y eso lo sabe muy bien Jorge López-Dóriga, director...Leer más

HALLAZGOS: Los wari bebían una tipo de chicha de molle mezclada con alucinógenos

Un reciente estudio basado en los descubrimientos llevados a cabo en el sitio arqueológico de Quilcapampa, en Perú, sugieren que los wari ofrecían a los invitados a sus celebraciones bebida de chicha mezclada con semillas del árbol vilca, lo que proporcionaba una experiencia alucinógena difícil de superar, algo que contribuyó al control político wari. Investigadores...Leer más

Ulla Holmquist: “Los moches fueron la culminación cultural del arte erótico”

Checan es en la antigua lengua mochica el equivalente a la palabra “amor” y también es el nombre de la nueva sala dedicada a la más grande colección de huacos eróticos del país, un tema que en estos días cobró importancia mediática por la vulgarización callejera de un cerámico moche en un distrito de la...Leer más

Arqueóloga Ruth Shady recibe Premio Nacional de Turismo 2021 por su aporte a la cultura

Caral sigue siendo hoy por hoy uno de los baluartes de nuestro desvencijado patrimonio arqueológico: digamos que es el destino cultural, turístico y patrimonial que mejores pasos ha dado para su apropiada resignificación, una palabra que, aunque no haya sido admitida por la Academia de la Lengua Española, alude al hecho de reubicar o re-orientar...Leer más

“Machu Picchu y los Imperios Dorados de Perú»: tesoros nacionales son expuestos a nivel mundial

Koechlin no para: mientras otros empresarios del sector no logran asimilar todavía el golpe pandémico a una industria tan poderosa como la del turismo, el fundador de Inkaterra sigue construyendo escenarios para el descubrimiento y la apropiada fiesta del Perú, este país nuestro que tanto tiene por mostrar al mundo entero. Joe Koechlin desde hace...Leer más

Menu

Síguenos

Atención al cliente

© Solo para Viajeros

Menu