Mi opinión

¿Dónde irán a parar mis libros, mi biblioteca, cuando la noche imponga por fin sus condiciones y me vaya convirtiendo tan solo en un recuerdo?, ¿pasarán a las manos de un bibliófilo atento que los atesorará como los he cuidado durante tantos años o acaso un familiar letrado, que los tengo, hará espacio entre sus trastos para cobijarlos un tiempo más?. Lo pienso mientras gozo del inmenso jardín rodeado de eucaliptos del hotel para veraneantes frente al mar de Bujama, al sur de Lima.

¿Dónde irán a parar mis libros, mi biblioteca, cuando la noche imponga por fin sus condiciones y me vaya convirtiendo tan solo en un recuerdo?, ¿pasarán a las manos de un bibliófilo atento que los atesorará como los he cuidado durante tantos años o acaso un familiar letrado, que los tengo, hará espacio entre sus trastos para cobijarlos un tiempo más?.¿Tendrán mis libros, tres mil, tal vez cuatro mil, mis cuadernos de viajes y mi notas, mis apuntes, la suerte que han tenido aquellas colecciones que fueron a parar a una biblioteca pública o los míos se transformarán en infame carga sobre la tolva de un camión de Los Traperos de Emaús?

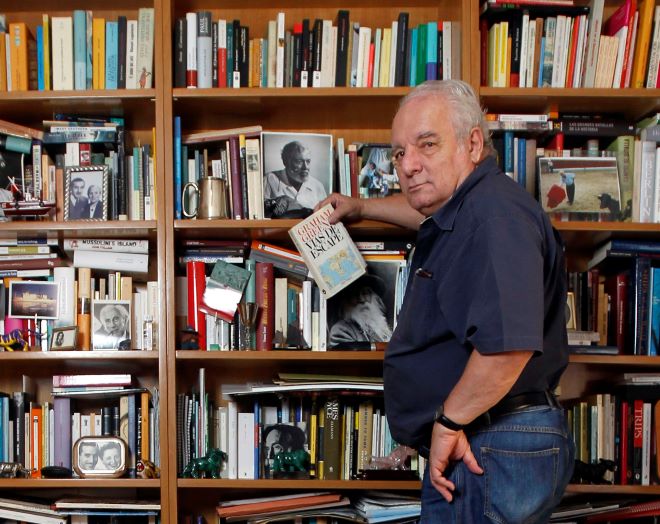

Difícil saberlo y lo menciono solo porque el cable, así decíamos los periodistas hasta hace muy poco, me espeta la noticia de la venta casi al peso, en una feria de trastos viejos de Barcelona, de los libros de Javier Reverte, el inmortal periodista y viajero a tiempo completo que partió hace ocho meses y que su viuda ha debido rematar porque a ninguna institución española le interesó hacerlos suyos a pesar que los ofrecía gratis. Y la del maestro y trotamundos no era una biblioteca cualquiera: la suya era un tesoro compuesto por más de tres mil títulos de la mejor literatura de viajes recogidos por aquí y acullá por quien fuera uno de los más exquisitos figurantes del vicio infame de viajar para contarlo.

Los libros y la correspondencia del polígrafo Luis Alberto Sánchez, limeño y autor de más de cien libros por si no lo saben, por previsión propia, fueron a parar a la universidad de Pensilvania y a la de San Marcos; los de Vargas Llosa, por partes y mucha publicidad de por medio, acoderarán en su ciudad natal, Arequipa, para solaz de los lectores de libros en papel que todavía no han sido totalmente extintos. Claro, estoy mencionando a escritores notables, sus bibliotecas encontraron cobijo debido a la valía de su obra monumental.

¿Dónde habrán ido a parar los libros del Manu Leguineche, amigo de Reverte y para mí el más grande escritor de viajes en lengua castellana o los del profesor Manuel Jesús Orbegoso, MJO, el Kapusinski sanmarquino que viajó por el mundo como Pedro por su casa cuando viajar era una epopeya?. Sé que la biblioteca de César Lévano será custodiada por una fundación que lleva su nombre y la del recientemente fallecido Pablo Macera ha sido adquirida por la universidad de San Marcos, su alma mater. Suertudos. Sus criaturas seguirán con vida mucho más tiempo de lo pensado.

Antaño las bibliotecas eran un bien heredable. La de los hermanos Ventura y Francisco García Calderón y sobre todo la de José de la Riva Agüero, bibliófilos y gonfaloneros de una Lima, de un país, de una época que ya fue, eran colosales y habían ido creciendo con el paso del tiempo, de generación en generación. La de Riva Agüero, felizmente, dio origen al repositorio del Instituto de la universidad Católica que lleva su nombre. La biblioteca del mecenas tuvo mejor suerte que las tantas que algún días fueron desguazadas para aliviar las estrecheces económicas de algún heredero. En la librería de libros viejos -o para viejos- de Eduardo Sanseviero encontré a mediados de los años ochenta un par de libros del autor de “Paisajes Peruanos” que guardo con celo y espero donar, junto a otros de mis “incunables”, antes de que se conviertan –o los conviertan- en combustible. Y en las inmediaciones del parque Universitario allí donde reinó el librero Juan Mejía Baca compré por aquellos años no tan previsores varios títulos de la biblioteca del presidente Billinghurst: unas viejitas que decían ser sus descendientes directas, me contó el librero al peso, remataron sus últimos libros agobiadas por la crisis de entonces. Así de sencillo.

No estoy hablando de sucesos que solo ocurren entre nosotros. El remate en Madrid de los libros de Javier Reverte no es una excepción. Uno de los títulos más notables de la zaga del teniente Pedro Conde, el héroe de las novelas policiales del cubano Leonardo Padura, “La neblina del ayer”, recrea el hallazgo de una biblioteca valiosísima en La Habana de hace veinte años cuyos libros, como el de las tantas colecciones de una ciudad que no siempre fue el burdel que ha descrito la narrativa oficial, se seguían vendiendo a diestra y siniestra para afrontar la inveterada crisis económica en la isla. Pero ese es otro tema.

Me permito citar para cerrar esta nota sobre Reverte un párrafo mío escrito hace unos meses sobre el madrileño: “Me gusta Javier Reverte, el escritor y viajero español que le ha dado varias vueltas al mundo para contarlo todo, por su exagerada manía de no parecerse el viajero del manual, ese que viste North Face, calza Columbia caña alta y guarda en la mochila -por lo general Quechua- una cuchilla suiza que ni el propio Rambo podría utilizar. Reverte nada que ver. Es torpe como un alumno miope, le va pésimo cuando intenta comportarse como boy scout y le encanta vestir -cuando recorre el planeta- como si estuviera en casa: camisa de profesor de colegio estatal, pantalón bien planchado y zapatos de oficina. Y por si fuera poco, prefiere llevar sus cosas cuando sale a caminar en una maleta con rueditas. No es de los que mide su navegación personal, que parece la de un pirata malayo, en número de países recorridos. Tampoco, pienso, se le ocurriría acompañar una foto suya en un paisaje idílico con el clásico textito que han puesto de moda los que han hecho del viaje un check list y una colección de selfies: “hola, aquí en mi oficina de hoy”. Joder, amo a Reverte, me declaro públicamente su alumno más aplicado”.

Así lo recuerdo. Buen viaje…