Mi opinión

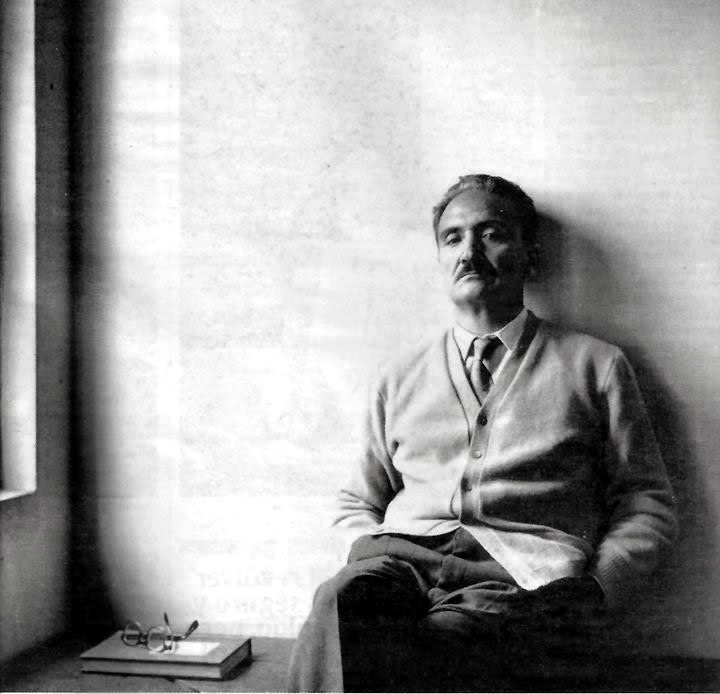

En esta crónica aparecida en la revista Temporales Carlos León reconstruye los días finales del autor de “Todas las sangres”. El Amauta hubiera cumplido 104 años el pasado 18 de enero.

Lunes, 24 de noviembre

José María Arguedas quería dejar todo en orden esa semana, así no incomodaría a nadie más de la cuenta. Empezó yendo al estudio de su abogado y amigo José Ortiz Reyes, en el centro de Lima. Arguedas le pidió que guardase los papeles que traía con él. Uno de ellos era un sobre cerrado dirigido a Celia Bustamante, su ex esposa. Ortiz, que conocía a Arguedas desde que estuvieron presos juntos en la cárcel El Sexto, le preguntó por qué lo hacía.

-Es que puede ocurrirme cualquier cosa –le contestó.

Mientras charlaban apareció Alejandro Ortiz Rescaniere, hijo de José Ortiz, amigo también de Arguedas y antropólogo como él. José Ortiz le hizo una seña a su hijo Alejandro para que esperase fuera. Al salir, Arguedas le dijo a Ortiz hijo que estaba contento por la recopilación de mitos andinos que empezarían ambos dentro de poco. Luego, agregó:

-Fíjate que soy tan tonto que hasta he pensado en suicidarme.

Alejandro Ortiz no le dio muchas vueltas al comentario, solo asintió. Su padre sí replicó a Arguedas al acompañarlo al ascensor. Le recordó que siempre pensaba o hablaba de su muerte, pero que seguramente viviría más de ochenta años, como Voltaire.

-¡Ah, pero es que Voltaire no tenía ideas suicidas! –le contestó Arguedas mientras entraba al ascensor.

Arguedas quería dejar todo en orden. Meses atrás había ido a casa de Dora Varona, a pedido de ella. Su esposo, el novelista Ciro Alegría, acababa de morir y había dejado varias cajas con archivos, papeles sueltos e inacabados manuscritos. Arguedas entendió que Varona le pedía ayuda para ordenarlos y terminar algunos de los manuscritos más avanzados. Más tarde, Arguedas relató a Alfredo Pita este encuentro y comentó sin solemnidad que uno al morirse no debía descuidar los papeles. Había que tener en claro a quién se los encargaba.

-Hasta para morirse hay que tener cuidado –le dijo.

Martes, 25 de noviembre

La casa de la cantora Racila Ramírez tenía un cuarto reservado para Arguedas, quien gustaba de las siestas. La tarde del martes fue a su casa en Jesús María y comentó que había enviado una carta al preso guerrillero Hugo Blanco, en quechua y castellano. Le escribía “feliz en medio de la gran sombra de mis mortales dolencias”.

Ramírez le preguntó por qué le había escrito a Blanco. Arguedas contestó que él había interpretado las aspiraciones del campesinado indio, había hablado en sus lenguas y actuado en sus modos. “¿No fuiste tú, tú mismo quien encabezó a esos pulguientos indios de hacienda de nuestro pueblo?” le escribía en su carta. En esas líneas, el escritor se alejó de su acostumbrada modestia al apreciarse de haberle abierto “un poco los ojos” a Lima con sus novelas.

Racila Ramírez estaba preocupada y se lo dijo a Alejandro Ortiz. Pensaba que Arguedas llevaba un revólver en su maletín de mano, que pensaba en suicidarse. Alejandro Ortiz replicó que no había mucho qué hacer. Arguedas se veía más sereno que en ocasiones anteriores, y comentar con él sus preocupaciones habría conseguido una sonrisa como respuesta.

Esa noche, alrededor de las ocho, Arguedas fue en su hijo de fierro –que era como llamaba a su Volkswagen 1962- a recoger a su esposa Sybila Arredondo de la librería donde trabajaba, cerca a la Plaza San Martín. Como el cierre de la tienda demoraba más de lo planeado, Sybila salió a pedirle a Arguedas que esperara un momento más. Al volver, Sybila se dirigió al muchacho que trabajaba con ella en la librería, Alfredo Pita. Arguedas quería conversar con él.

Pita salió y Arguedas le pidió que suba a su escarabajo. Pita imaginó que Arguedas quería que lo acompañase a algún lugar, pero no. Arguedas quería conversar. Pita lo notó tranquilo, hasta contento.

Arguedas le preguntó por sus estudios y planes, y también por su novia, a quien el escritor llamaba Muñeca. Insistió en que se esfuerce. Le recordó que tenía una responsabilidad con su familia, con sus padres y con el pueblo de donde venía. Y con Muñeca.

-Es importante tener una compañera en la vida –le recordó.

Arguedas insistió nuevamente: que trabajara fuerte, que no olvide que debía estar a la altura de una chica buena y guapa como su novia. Al día siguiente, Pita partió a Chimbote junto a su amigo Tulio Mora. No estaba preocupado. El sábado por la mañana se enteró de todo.

Primer intento de suicidio, 1966

La primera vez que intentó suicidarse, Arguedas consumió treinta y siete pastillas de seconal, un barbitúrico que deprime la actividad cerebral y respiratoria. Era 1966. Había pasado una agradable noche con Sybila, pero en la madrugada salió sigiloso de la cama. Fue a buscar a su amigo Alfredo Torero a su casa, a las dos de la mañana. Le dijo que no encontraba un texto antiguo en quechua que ambos venían traduciendo. Torero contestó que en su casa tampoco estaba. Arguedas le propuso entonces ir al Museo de Historia Nacional, del cual era director, donde seguramente lo había dejado.

-No quiero ir solo porque penan –le dijo en broma.

Una vez allí hablaron más de una hora de varios temas, incluido el suicidio. Arguedas comentó el caso de Alfred Métraux, un etnólogo suizo que se había quitado la vida con somníferos hacía unos años. Pasadas las tres de la mañana Arguedas dejó a Torero en su casa.

Dos horas después, Sybila Arredondo apareció en casa de Torero junto al crítico literario Alberto Escobar. Arguedas no había llegado a casa, pero había dejado sobre su cama unas cartas donde anunciaba su suicidio. Torero contestó que estuvo con Arguedas hacía poco en el Museo. Tras dejar a Torero en casa, Arguedas había regresado a su oficina con la idea de matarse a punta de barbitúricos. Allí lo encontraron, inconsciente.

Las crisis emocionales de Arguedas no eran nuevas. Ya en los años cuarenta y cincuenta había recibido tratamiento psiquiátrico. En 1950, enterado de sus problemas, el psiquiatra Federico Sal y Rosas buscó a Arguedas y le propuso hacerle electroshock. El resultado fue nefasto. Javier Mariátegui Chiappe -hijo del fundador de la izquierda peruana, José Carlos Mariátegui- también había sido su psiquiatra, y tratado su neurosis y la angustia que lo comía. En un momento Arguedas cortó con la psiquiatría y exploró el psicoanálisis, refugiándose en Lola Hoffman, una psicoanalista chilena seguidora de Carl Gustav Jung.

A pesar del tratamiento recibido, Arguedas terminó disparándose. Un año después de su muerte, en 1970, su caso fue materia de discusión en un encuentro internacional de psiquiatría realizado en Lima. Un reconocido psiquiatra norteamericano prestó especial interés al tema. Después de examinar los antecedentes y la forma en que sus pares nacionales lo trataron, no pudo esconder su extrañeza. Arguedas necesitaba litio pero nunca le fue medicado.

-¿Por qué no le dieron litio? ¿Cómo se les pudo pasar? –inquirió.

De hecho, el litio no llegaba aún al mercado peruano.

Miércoles, 26 de noviembre

Arguedas disfrutaba de la Universidad Agraria. Esta conservaba aún un ambiente campestre, al igual que su casa en Chaclacayo. Pero seguía siendo Lima, aquella ciudad a la que Arguedas nunca se pudo acostumbrar. Lima, la ciudad sin cielo, le hacía añorar a la sierra. Cuando el año anterior estuvo en La Habana, el novelista se mostró radiante y activo. Pero llegó el momento de volver a Lima y la angustia asomó nuevamente.

En la Universidad Agraria, Arguedas podía recibir un buen trato como académico y a la vez conversar en quechua con los trabajadores de la universidad. La mayoría de ellos eran ayacuchanos, y Arguedas gustaba de bromear con las trabajadoras haciéndoles chistes en quechua que muchos alumnos no entendían.

Su oficina estaba en el Departamento de Ciencias Humanas, una construcción no muy grande de un solo piso, rodeada de campos de cultivo y ubicada al costado de la parada de los buses de la universidad. Para tomar estos buses, los alumnos y el personal debían pasar frente al departamento. Desde allí podía verse cómo la Universidad Agraria iba quedando vacía hacia las cinco de la tarde, hora en que salía el último bus.

Al salir de su oficina la tarde del miércoles, Arguedas le hizo un pedido a Alfredo Torero, que trabajaba en el mismo edificio: verse la mañana del día siguiente, jueves 27 de noviembre, para conversar. Torero se excusó. Tenía un compromiso pactado con un hablante de un dialecto del quechua que él no conocía, y creía que no llegaría a tiempo. Le propuso en cambio encontrarse la mañana del viernes 28. Arguedas aceptó.

-Voy a tener que cambiar ciertas fechas –lamentó Arguedas frente a Torero.

Por la noche, Arguedas fue a casa de Alejandro Ortiz. Le pidió usar su grabadora nueva, sin especificar si quería grabar algo o solamente probarla. Al final ni siquiera tocó el aparato. Lo que quería era conversar, pero Alejandro Ortiz estaba cansado y ya en cama.

Cuando Arguedas dijo que se iba, Ortiz lo acompañó a la puerta. Antes de partir, le recordó lo mucho que quería a su madre. Arguedas fue muy insistente en recordarle su cariño, como si quisiera que Ortiz no lo olvidara. Lo que más le preocupó a Ortiz esa noche no fue el tono de despedida de Arguedas, sino la sensación de no haber sido debidamente atento con él.

Jueves, 27 de noviembre

Esa incomodidad llevó a Alejandro Ortiz a ir al día siguiente, junto a su novia Marie-France, a la librería donde trabajaba Sybila Arredondo. Esperaba poder encontrar allí a Arguedas en algún momento. No se equivocó. Llegó a los pocos minutos y Sybila propuso que fueran todos a almorzar.

Ortiz recuerda a un Arguedas callado durante el almuerzo. Solo se animó cuando un niño se acercó a lustrarle los zapatos. Ortiz había comentado que buscaba comprar discos de música serrana y Arguedas se ofreció a llevarlo hasta La Parada, donde él los compraba. Al despedirse, Ortiz se aproximó a la ventanilla del carro. Arguedas por fin le habló.

-Es una buena mujer –le dijo a Ortiz, refiriéndose a Sybila Arredondo-. No debes alejarte de ella. Debes verla siempre.

Fue lo último que habló con Alejandro Ortiz. Luego encendió el carro y partió hacia la Universidad Agraria.

Esa tarde, Arguedas llamó a casa de Lilly Caballero de Cueto. La señora que hacía la limpieza contestó el teléfono y le dijo que Caballero no estaba. Arguedas no colgó, sino que se puso a conversar animadamente con ella en quechua. Antes de colgar, le pidió a la señora de la limpieza que no lo olvide, que se acuerde de él.

Por la noche, solo en casa, Arguedas grabó durante varias horas cantos andinos para Sybila. Quizá tuvo en cuenta que así se conocieron en 1962: él cantaba en quechua en un almuerzo en casa de Pablo Neruda, y Sybila lo escuchaba.

Pero esa noche Sybila llegó cansada. Cuando Arguedas le contó lo de su grabación, ella le contestó que prefería oírla al día siguiente, 28 de noviembre. Realmente estaba cansada y se iba a dormir. Contrariado, Arguedas borró toda la grabación y con ello también su intento de dejar una despedida oral. Quedaban, sin embargo, todavía algunas cartas por escribir.

Días finales

Arguedas hizo varias citas para cenar la noche del viernes, con diferentes personas y en distintos lugares: Racila Ramírez, Máximo Damián Huamaní, su hermana Nelly, entre otros.

Sabía que no llegaría a ninguna.

Esa noche de viernes, Arguedas la pasó en el piso 13-B del Hospital del Empleado, en coma. La bala que se disparó en la cabeza tenía orificio de entrada, pero no de salida. La mañana del sábado, los médicos realizaron una primera cirugía para extraerle la bala. No lo consiguieron. Tres días después intentaron nuevamente sacarle el proyectil de la cabeza. Fallaron otra vez. El sub director del Hospital, el doctor Vargas Boto, ya había declarado el sábado que Arguedas se encontraba en estado vegetal.

La máquina que amplificaba el sonido de sus latidos funcionó hasta las seis de la mañana del miércoles 2 de diciembre. Su agonía duró cinco días. En Hombres y Dioses de Huarochirí, libro que Arguedas había traducido años antes, la gente resucita en la misma cantidad de días.

Viernes, 28 de noviembre de 1969

Después de corregir sus cartas de despedida y minutos antes de dispararse en la sien, Arguedas le hizo una última pregunta a Alfredo Torero.

-¿Crees, Alfredo, que entre los jóvenes estudiantes habrá un nuevo Mariátegui?

Esa mañana de viernes, Arguedas se encontró con Torero a las ocho de la mañana en la Universidad Agraria. No quería ser interrumpido. Fue idea suya ir en auto por los alrededores del campus, a lugares cercanos y tranquilos, con intervalos de atención en su oficina. La conversación giró sin eje, jovial y tranquila, pero con temas de coyuntura política presentes: Vietnam, Cuba, las guerrillas, el gobierno militar, Mayo del 68, el Ché Guevara. Eran temas que capturaban a Arguedas: ese año había escrito poemas en quechua a Vietnam y Cuba. En algún momento, cuando hablaban del Perú, Torero le propuso a Arguedas visitar los lugares de su infancia: Andahuaylas, Abancay, Lucanas. Él se negó. Sabía que estaban ocurriendo cambios y que estos no le iban a gustar. Prefería quedarse con la imagen que tenía de estas desde niño.

Comentaron también sobre los cursos que dictarían el siguiente ciclo. A Arguedas le habían asignado sociología urbana y eso no lo había satisfecho: él ni sabía qué era ciudad, lo hacían solo porque conocía Chimbote, pero no tan bien como ellos creían. Torero le sugirió pedir otro curso, pero Arguedas desestimó la idea.

-¡Dejémoslo así! –dijo-. De todas maneras no lo voy a dictar.

Fueron a almorzar, también a sugerencia de Arguedas, a un restaurante ubicado en un campo de experimentación agrícola lindante con la universidad. Los dueños eran japoneses, pero la comida era criolla.

Arguedas no podía comer todas las cosas que le gustaban porque le causaban desórdenes gástricos. A su querido choclo, por ejemplo, debía comerlo sin cáscara ni pedúnculo. La palta tampoco le caía bien. Sin embargo, ese día pidió de entrada media palta. La comió con regocijo, contento, como un demonio feliz.

-Ojalá no te haga daño –le dijo Alfredo Torero.

-Hoy nada me hace daño –le contestó Arguedas. Al final comió una palta entera.

Siguieron conversando hasta las cinco de la tarde, hora en que volvieron al departamento de Ciencias Humanas. Torero se estacionó y Arguedas empezó a hablar de Celia Bustamante, su ex esposa. La consideraba celosa y posesiva, con ella se había sentido en un encierro y lamentaba no haberse liberado antes.

Ya en la oficina, Arguedas le encomendó tres sobres a Torero. Estaban bien amarrados, y uno de ellos notoriamente pesaba más que los otros. Mientras Torero caminaba hacia su carro para volver a casa, se preguntaba si entre los sobres que cargaba no habría una carta de despedida.

En eso, Arguedas lo alcanzó y le pidió que le diera los sobres por un momento. Volvieron al departamento. Abrió dos de ellos, sacó las cartas que contenían, escribió sobre ellas, las puso en sobres nuevos y se las devolvió. Torero vaciló en ese momento. Quedó quieto. ¿Partir o no? Arguedas lo miró y le preguntó.

-¿Crees, Alfredo, que entre los jóvenes estudiantes habrá un nuevo Mariátegui?

Torero le dijo lo que creía. Sí.

-¡Gracias! –le respondió Arguedas. Se paró y lo abrazó, enérgico.

Ricardo Rivera, entonces estudiante de la universidad, vio también a Arguedas esa tarde. Estaba parado en la puerta del departamento, a las cinco de la tarde, con las manos cruzadas a la altura de la barriga. Veía adusto cómo partían los buses con alumnos y trabajadores de la universidad, como esperando que quedase vacía. Pasadas las cinco, con Torero, Rivera y los buses rumbo a Lima, Arguedas inició la ejecución de su muerte.

La matrícula había terminado, los trabajadores y alumnos ya estaban camino a sus casas. Arguedas creía que ya no había nadie a quien molestar ni que lo interrumpiese. No se percató que en el departamento todavía quedaba una persona. Cuando esta escuchó el disparo, se acercó al lugar de donde vino el sonido: el baño. Intentó abrir la puerta pero no podía, parecía trancada. Era el cuerpo del propio Arguedas, aún con vida, que había caído sobre la puerta después del disparo.

Había decidido descansar para siempre, le escribió a su sobrino Abel Carbajal Arguedas, hijo de su hermana Nelly. La carta tenía por fecha 28 de noviembre. Días antes, había enviado parte del que sería su póstumo libro “El Zorro de Arriba y el Zorro de Abajo” a su amigo chileno Pedro Lastra. El fragmento, titulado ¿Último Diario?, llevaba una corta dedicatoria escrita a mano con una sencilla despedida.

Y no me olviden; recuérdenme con alegría

Fui feliz

J.M.

José María Arguedas caminó hacia el baño. Sostuvo la pistola calibre 22 en su mano derecha. La subió a su sien. Se miró en el espejo. Haló el gatillo.