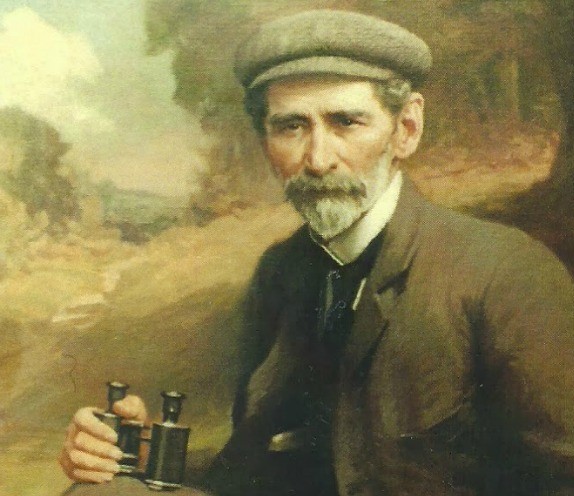

El ornitólogo, viajero y escritor William Henry Hudson (1841-1922) fue un gringo en la pampa argentina, un gaucho en la campiña de Londres. Su nombre al otro lado del Atlántico es Guillermo Enrique Hudson. Los argentinos lo consideran suyo, aunque escribió en inglés. Hijo de padres estadounidenses, nació y se crió en las tierras del río de la Plata, al sudeste de Buenos Aires. En 1900 obtuvo la nacionalidad británica.

Así pues, ¿era británico? “Los pájaros no son de la tierra, de ninguna tierra. Son del cielo”, dice T. H. White. Nos atreveríamos a decir que eso debería constar en el pasaporte de William. O de Guillermo. Sorprende que un escritor con su delicada musicalidad no sea mucho más conocido entre nosotros. El lector en castellano puede acceder a lo mejor de su obra en editoriales como Libros del Horizonte y Acantilado.

El primer sello acaba de publicar el que se podría considerar el testamento británico del autor y sin duda uno de sus más bellos cuadernos de bitácora: A pie por Inglaterra. Él se consideraba “un vagabundo sin ataduras” y, sobre todo, un “humilde naturalista”. De su excesiva modestia dan cuenta las aves que llevan su nombre. Entre otras, el canastero manchado pajizo (Asthenes hudsoni) y la viudita chica (Knipolegus hudsoni).

Y luego están sus tratados de ornitología, sus trabajos en la Zoological Society de Londres y en la Asociación Ornitológica del Plata. También da nombre a un museo y un parque natural en el partido de Florencio Varela, provincia de Buenos Aires. En el epicentro de este centro cultural y espacio ecológico protegido, de 55 hectáreas, se encuentra su casa natal, la estancia de Los 25 ombúes.

Una de sus mejores obras se titula precisamente El ombú (Espasa), una recopilación de cuentos ambientados en el rancho de su niñez. Aunque cultivó varios géneros, en toda su producción –incluida la científica– hay retazos biográficos. El autor se definía como “un viajero desinformado que tiene por principio consultar jamás una guía”. Sorprendente declaración para alguien a quien le debemos maravillosas guías de viaje.

Porque en realidad eso es A pie por Inglaterra, una guía sui generis del paisaje y el paisanaje inglés. William Henry Hudson es un explorador secreto. El autor tiraba piedras contra su propio tejado y aconsejaba a sus lectores que no leyesen nada hasta que no hubieran explorado y dejado atrás los sitios que él mencionaba. Sus relatos, más que indicar el camino, son una invitación a pasear y a descubrir por nuestra cuenta.

Muchas escalas de su viaje son intencionadamente ambiguas: “un territorio abierto y verde al oeste de Inglaterra”, “una pequeña aldea con una docena de casas al lado de un extenso bosque”, “uno de los más atractivos pedacitos de verdegal y arboleda que conozco cerca de Londres”. Paseante inveterado, salía de excursión siempre que su maltrecha economía se lo permitía. Así, a pie y en bicicleta, descubrió maravillas.

Quizá por eso podía llegar a ser tan parco en las descripciones de los aspectos más logísticos. Un par de zapatos y ganas de caminar. Eso es cuanto necesitamos para descubrir “el encanto de lo desconocido”. Hay turistas que han dado la vuelta al mundo y no saben ni siquiera el nombre de los árboles de su calle o el de los pájaros que anidan en sus ramas. Nuestro personaje diría que han viajado, pero no son viajeros.

A partir de ahora deberíamos llamar Guillermo a William Henry Hudson porque argentinos son los pájaros que honran su memoria. Escribió su guía secreta de Inglaterra hace más de un siglo, pero en condiciones que parecen sorprendentemente actuales en estos tiempos de pandemia. Realizaba sus caminatas o paseos en bici “en momentos en que la vida ofrece poco o ningún placer por la pobreza o la enfermedad”.

Fue a Gran Bretaña perseguido por su mala salud de hierro y por sus sempiternos problemas económicos. Vivía pendiente de los “milagros”, “esas raras ocasiones” en que las revistas no les devolvían sus textos y le entregaban a cambio un cheque con unas pocas libras. Cuando ahorraba lo suficiente, caminaba día tras día, sin mapa o guía, como era su costumbre y sin saber dónde le sorprendería la noche.

Desde niño se habituó a escuchar la naturaleza increíblemente rica de la pampa, “una vasta llanura verde que parecía no tener límites”. Allí desarrolló sus sextos sentidos y creció con virtudes que no menguaron en el asfalto. Cualquier otro hubiera hablado en sus paseos de los trinos de los pájaros. Él distinguía el canto de un escribano soteño (Emberiza cirrus) del gorjeo de su primo, el escribano cerillo (Emberiza citrinella).

Vencejos, golondrinas, colirrojos, lavanderas, tarabillas, correlimos, gaviotas, águilas, reyezuelos, cormoranes, cucos, tórtolas… Esos fueron sus compañeros de viaje. Esos y las estrecheces económicas. Se cuenta que, un año antes de su muerte, unos franceses de visita en Madrid se preguntaron cómo era posible que a un escritor de la talla de Cervantes no lo tuviera España “muy rico y sustentado del erario público”.

La leyenda añade que uno de los extranjeros dijo: “Si necesidad le ha de obligar a escribir, quiera Dios que nunca tenga abundancia, para que con sus obras, siendo él pobre, nos haga ricos”. Imposible no pensar con estas palabras en Guillermo, que murió siendo conocido en un pequeño círculo de escritores y admiradores. Goza hoy de más fama de la que tuvo en vida e incluso así de mucha menos de la que se merecería.

En 1926, el premio Nobel de Literatura Rabindranath Tagore visitó Buenos Aires y sorprendió a la prensa con sus conocimientos sobre la ornitología autóctona. “¿Dónde aprendió esas cosas?”, le preguntaron. “¿Dónde? ¡En los libros de William Henry Hudson!”, respondió él. Esas palabras ayudaron a rescatar del olvido a quien cuatro años antes murió pobre en Londres para hacer inmensamente ricos a sus lectores.

Supo descubrir cosas invisibles para otros, como “la tremenda felicidad” de una vaca de Devon que se negó a producir más leche y logró así que le devolvieran a su ternero. Quienes caminen con él podrán decir: En los valles me pierdo / en las carreteras duermo. Prestarán más atención al zureo de las palomas y aprenderán que no hay nada más eterno que el aleteo de un colibrí, que la sombra de un herrerillo.

No basta con oír y ver. Hay que escuchar y mirar. Este autor sabía que un día sería polvo en el polvo. “No me aflige comprobar que mi vida no es más que un suspiro, un aliento, que pronto yo también debo marchitarme y mezclarme como esas hojas amarillas caídas a tierra”. Lo que no sabía es que también se convertiría en una canción: En los mapas me pierdo / por sus hojas navego. (Pájaros de barro, de Manolo García).