Mi opinión

La conservación de los ecosistemas amazónicos y el desarrollo sostenible de los pueblos que viven en sus bosques son dos de las tareas impostergables que los peruanos tenemos por delante. Precisamente para afrontar esos desafíos se viene ejecutando desde el Estado, gracias a la cooperación de importantes organismos internacionales, el proyecto Bosques Amazónicos ASL2, una iniciativa que intenta mejorar la gestión integrada del paisaje en Junín, Ucayali y Loreto. El siguiente reportaje repasa los esfuerzos que vienen realizando las organizaciones de base en el territorio asháninka.

Guillermo Reaño, especial para revista Viajeros

Yanet Velasco Castillo es la actual tesorera de la Central Asháninka del Río Ene (CARE), una organización comunitaria creada en 1994 para defender los derechos del pueblo indígena más numeroso de la Amazonía peruana y gestionar su inmenso territorio. En la actualidad más de dos mil familias asháninkas de los distritos de Río Tambo, Mazamari y Pangoa, en Satipo, la selva del departamento de Junín, pertenecen a dicha organización.

Yanet, que nació en la comunidad de Alto Maranquiari y ahora vive con su esposo y sus tres hijos en la comunidad nativa Puerto Shampintiari, fornó parte de los numerosos grupos de desplazados que se vieron obligados a abandonar sus tierras y pertenencias para huir de la violencia terrorista. Según la Comisión de la Verdad que se constituyó en el Perú para evaluar los daños sufridos por la población local en esos terribles años posiblemente seis mil asháninkas perdieron la vida y muchísimos más tuvieron que marcharse de sus lugares de origen para poder sobrevivir.

Más info en: Las abejas sin aguijón de la selva asháninka, una alternativa económica para su gente y un aliado eficaz para cuidar los bosques amazónicos

Más en: Esclavitud y utopía: las guerras y sueños de un transformador del mundo asháninka / Fernando Santos Granero

Al término de esa etapa, según los datos de dicha comisión, entre 30 y 40 comunidades asháninkas de la selva central habían desaparecido.

“Aunque era una niña, refiere, recuerdo perfectamente esos tiempos; mis padres tuvieron que sacarnos como podían del valle del río Ené para que no nos hagan daño. Cuando pude volver, ya de grande, entendí que era necesario organizarnos para luchar para recuperar nuestros derechos como pueblo originario y cerrar las brechas sociales que marginan y a veces invisibilizan a los asháninkas. Dios nos ha regalado unos bosques llenos de vida, los asháninkas hemos entendido que tenemos que defenderlos y vivir de los recursos que nos brinda”.

Vivir en el paraíso y no saberlo

Para nadie es un secreto que después de los terribles sucesos vividos por los asháninkas en el pasado reciente otros problemas están agobiando a sus comunidades: “La colonización no solo ha continuado, refiere la dirigente de la CARE, se ha vuelto peor, la mayor amenaza que soportamos en la actualidad proviene de los cocaleros que arrasan nuestros bosques para sembrar sus cultivos ilícitos y construir en el territorio asháninka las pozas de maceración de la droga”. Ni qué decir de la presencia en el valle del río Ene de la tala ilegal, los incendios forestales o el cambio de uso de la tierra.

Problemas similares a los que padecen otros pueblos de la exuberante y muy maltratada Amazonía peruana. ¿Qué está pasando en el bioma con mayor diversidad biológica del planeta? Para los entendidos en la materia, la pobreza monetaria de las poblaciones amazónicas tiene causas complejas y múltiples, entre las que se mencionan la falta de acceso a servicios básicos, la explotación extractivista, la desigualdad social y económica, la falta de oportunidades de empleo formal, la vulnerabilidad ante los impactos del cambio climático y la deforestación.

La “Estrategia Nacional de Diversidad Biológica al 2050” presentada por nuestro país en la Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (COP16) realizada en Colombia en octubre del año pasado, un documento de planificación elaborado de manera participativa por el Ministerio del Ambiente cuyas recomendaciones son vinculantes; vale decir, de obligatorio cumplimiento por el Estado peruano, considera que la degradación de la diversidad biológica es la condición que afecta más a la calidad de vida y los derechos de la población y que las repercusiones son mayores en las zonas tropicales donde el cambio en el uso de la tierra y el aumento de las actividades extractivas ha generado una inadecuada ocupación del territorio.

Precisamente, para contribuir a la conservación de los ecosistemas amazónicos, el Estado peruano viene ejecutando a través del Ministerio del Ambiente con el respaldo de las agencias implementadoras FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), FIDA (Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola), ONUDI (Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial) el proyecto Bosques Amazónicos ASL2, una iniciativa regional financiada por el GEF, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial por sus siglas en inglés, cuya finalidad precisamente es la mejora de la gestión integrada del paisaje y la conservación de los ecosistemas en áreas prioritarias de la Amazonía. En el caso de nuestro país, en las regiones de Ucayali, Junín y Loreto.

| El GEF canaliza varios fondos multilaterales que trabajan juntos para abordar los desafíos más urgentes del planeta de forma integrada. Su financiamiento ayuda a los países en desarrollo a abordar desafíos complejos y a avanzar hacia el cumplimiento de los objetivos ambientales internacionales. En las últimas tres décadas, el GEF ha proporcionado más de 26 000 millones de dólares en financiamiento, principalmente en forma de donaciones, y ha movilizado otros 148 000 millones de dólares para proyectos prioritarios impulsados por los países. |

“Para nosotros es muy importante la organización indígena, comenta para este reportaje Cristina Portocarrero, coordinadora técnica del proyecto ASL2, una especialista en gestión ambiental, servicios ecosistémicos y gobernanza con muchos años de trabajo en el interior del país: son los pueblos indígenas los guardianes esenciales de la Amazonía y sus conocimientos ancestrales son vitales para la conservación de la biodiversidad y la lucha para mitigar el cambio climático e impulsar los bionegocios que se necesitan para el desarrollo sostenible que buscamos. Al depender directamente de sus bosques para su subsistencia, los pueblos indígenas tienen un profundo interés en la conservación de estos espacios y son protagonistas en la reducción de la pérdida y degradación forestal”.

| Objetivo del proyecto Bosques Amazónicos Contribuir a la conservación de ecosistemas amazónicos silvestres terrestres y acuáticos, para que se mantengan saludables, funcionales y resilientes al cambio climático, manteniendo importantes reservas de carbono, evitando emisiones de gases de efecto invernadero y generando bienestar humano a los hombres y mujeres de las poblaciones locales de la Amazonía peruana. |

“Estamos muy enfocados, agrega, en la conservación de los ecosistemas amazónicos con mayor valor, especialmente los bosques y humedales de las regiones donde se está llevando a cabo nuestra intervención, queremos que permanezcan resilientes y que sigan siendo importantes reservorios de carbono”.

Eso mismo han entendido los líderes de la CARE quienes en los últimos años han venido redoblando esfuerzos para responder con prontitud y de manera efectiva a los retos del momento actual. En numerosas reuniones de trabajo llevadas a cabo en las diferentes comunidades nativas han ido validando una visión compartida del desarrollo que quieren para sus hijos e hijas.

La han llamado Kametsa Asaike, que en la lengua asháninka podría significar buen vivir. “La Estrategia CARE al 2030 o Kametsa Asaike, comenta Yanet Velasco, sintetiza cinco elementos claves para el buen vivir del pueblo asháninka: vivir como ashaninkasanoris, como asháninkas verdaderos; vivir comiendo lo que sabemos para no depender de los mercados externos; vivir tranquilos y seguros en nuestro territorio ancestral; vivir en paz sin sufrir por el terrorismo y vivir mejor produciendo para adquirir lo que necesitamos”.

| Componentes del Proyecto Bosques Amazónicos Desarrollar acciones de gobernanza colaborativa, con todos los sectores y niveles del Estado.Impulsar el fortalecimiento de la conectividad amazónica a través de paisajes gestionados como mosaicos de conservación y uso sostenible.Fomentar bionegocios con productos del ecosistema amazónico.Promover la gestión del conocimiento y el seguimiento y evaluación del proyecto. |

De allí la importancia que tiene para las comunidades nativas del río Ene la participación de sus pobladores en el proyecto que impulsa el Ministerio del Ambiente. “Queremos que el Estado atienda nuestras necesidades, concluye, si antes pudimos derrotar a los kamaris [los asháninkas llamaban kamaris a los terroristas] ahora podemos vencer a los invasores que nos quieren quitar lo nuestro. Defender nuestros territorios no es solo una lucha indígena. Es clave para conservar la Amazonía”.

Gracias al apoyo del proyecto ASL2 las comunidades nativas de Samaniato, Quiteni y Meteni han podido elaborar sus planes de vida en el marco del Kametsa Asaike y en diferentes reuniones de trabajo se ha venido discutiendo la necesidad de restaurar las áreas afectadas por la deforestación y, por supuesto, el combate al fuego que destruye el bosque y daña seriamente los campos de cultivo durante las temporadas secas. “Con las capacitaciones que hemos recibido, alarga su relato la combativa dirigente asháninka, casi no tuvimos incendios en el 2024. Un año antes, nada más, 24 incendios destruyeron grandes extensiones de nuestros bosques”.

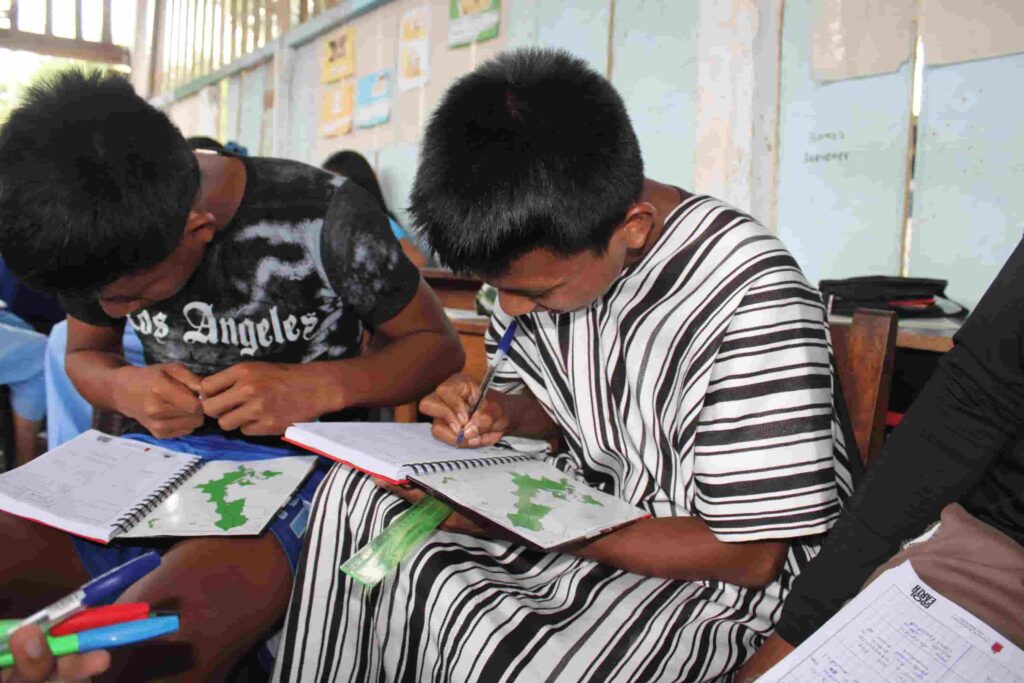

Igual de exitoso han sido los logros alcanzados por los asistentes a las Escuelas CARE, el espacio donde los jóvenes, mujeres y adultos reciben valiosa información para ampliar las competencias que se necesitan para defender el territorio y la organización comunal. En estas escuelas que se van organizando en las distintas comunidades nativas del Ene las mujeres cumplen un rol protagónico, son ellas las defensoras más tenaces de la cultura del pueblo asháninka. Como nos lo había referido la bióloga Portocarrero las acciones que se vienen realizando en el marco del proyecto ASL2 tienen un decidido enfoque de género, de interculturalidad y de intergeneracionalidad.

“Para los asháninkas del valle del río Ene la ayuda de nuestros aliados estratégicos es muy importante, agrega la tesorera de CARE, gracias a ellos hemos podido superar las limitaciones de logística que tenemos; el apoyo en los traslados, el uso de los equipos que son necesarios para la vigilancia ambiental, los drones, los GPS, entre otros, nos permiten afrontar con éxito los retos que tenemos por delante,

Se trata de unos cuantos ejemplos de las intervenciones que se vienen haciendo desde que empezaron a ejecutarse las actividades del proyecto con la intención de promover la gobernanza en una región dramáticamente bella y llena de futuro. Si es que la protegemos y la gestionamos de manera consensuada.

“El trabajo que tenemos por delante es amplio, vuelve a tomar la palabra doña Yanet Velasco, si algo hemos aprendido los asháninkas en tantos años de lucha es que debemos estar preparados para el diálogo con el Estado, somos un puente entre las comunidades y las autoridades. Para eso tenemos que capacitarnos y estar unidos”.

Leer más: Indígenas de la Amazonía de Perú y Brasil exigen a las autoridades que el caso Saweto no se vuelva a repetir

Más en El espejo anticolonial / Fernando Santos Granero

Qué verde era mi valle

Pero no solo se trata de un cambio en el relacionamiento de las comunidades asháninkas con los municipios locales y las autoridades del gobierno regional. La CARE ha cerrado filas en relación a las nuevas amenazas que supone para los asháninkas del Ene el proyecto presentado por el congresista Cerrón para que se retome la construcción de la hidroeléctrica Pakitzapango, megaproyecto energético que inundaría grandes extensiones de tierras y bosques de las comunidades nativas en un orden que se estima podría alcanzar las 73,400 hectáreas.

| Mujeres coraje Las mujeres asháninkas constituyen una reserva de coraje y amor por su territorio y cultura. Yanet Velasco Castillo, la dirigente de la CARE es un testimonio de ello: “Nuestros hermanos han tenido que enfrentarse y sobrevivir a una pesadilla, los asháninkas de los valles del Ene y Tambo han sido asesinados, han permanecido cautivos de los senderistas, han perdido sus chacras, sus viviendas, han tenido que desplazarse a otras tierras para huir de la violencia. Mi familia ha padecido lo mismo, yo era pequeña, tenía diez años, pero no me olvido de esa época terrible. Cuando me tocó volver al valle del río Ene me fui involucrando en el trabajo comunal, he sido presidenta de la APAFA de la escuela de mis hijos, del Club de Madres, del Programa del Vaso de Leche, de todo. En el 2016 me eligieron fiscal de la junta directiva de la CARE y desde entonces he seguido ocupando otros cargos. Ya van siendo muchos años de lucha: si en el 2008 nos enfrentamos a Odebrecht por la represa de Pakitzapango y logramos paralizar la obra, si el Estado quiere volver a ejecutar ese proyecto lo volveremos a hacer y no porque los asháninkas nos opongamos al desarrollo, no, lo que sucede es que no queremos ese desarrollo. Los que lo impulsan están viendo solo el tema económico, no están respetando el sentir del pueblo asháninka, ese proyecto es un golpe para nosotros. En las tierras que se van a inundar están los restos de nuestros hermanos que han luchado contra Sendero. Para nosotros ese es un territorio sagrado, vivo, no vamos a permitir que se destruya”. |

Para los asháninkas el bosque es una entidad viva donde se encuentran los recursos que les permite a sus hijos e hijas vivir en armonía con la naturaleza y donde moran los ancestros. Es un territorio sagrado. Lamentablemente para ellos y para la salud del bioma en su conjunto, la colonización que desciende desde los Andes ha puesto en peligro esos bienes comunes.

Para los impulsores del proyecto Bosques Amazónicos ASL2 es evidente que la necesidad que las poblaciones tienen de generar ingresos económicos en el corto plazo favorece la degradación del bosque en pie. El caso del uso indebido del recurso forestal es de lo que más se habla en Loreto y Ucayali, los otros paisajes donde se ejecuta el proyecto, dos regiones donde más del ochenta por ciento de su territorio está compuesto por bosques. Sin embargo, la agricultura, la ganadería, la explotación de hidrocarburos, la construcción desmedida de infraestructuras viales y de energía están diezmando sus coberturas boscosas.

A través de la Cooperativa Kemito Ene y el desarrollo de nuevas actividades agroproductivas, trabajamos para avanzar en nuestro camino hacia un desarrollo sostenible.

Detener este flagelo impone tomar rutas contrarias. Decidir, como lo están haciendo las comunidades asháninkas del río Ene, un cambio en el vínculo de todos con el bosque. En otras palabras, incentivar la conservación del ecosistema amazónico a través de la adopción de medidas que protejan sus áreas naturales, impulsar el manejo sostenible de sus recursos naturales a la par de favorecer la investigación y el intercambio de conocimientos y, en el caso de la madera y de las tantas otras actividades económicas, fomentar el desarrollo económico sostenible a partir de la generación de eficientes instrumentos de gobernanza.

Una verdadera revolución productiva poniendo la defensa de los ecosistemas amazónicos y su perpetuación en el tiempo, antes que nada.

Nos queda poco tiempo para evitar el “punto de no retorno” (o tipping point), la advertencia que la comunidad científica ha hecho para que se detenga la tasa de deforestación que está diezmando la salud de los bosques de la cuenca amazónica antes de que se produzca una implosión en el sistema en su conjunto. Y las tareas por hacer para que las poblaciones del bioma más extraordinario del mundo alcancen un nivel de vida plena en contacto con la naturaleza que heredaron de sus mayores son muchas.

| Logros esperados 11,000 beneficiarios directos (52 % hombres y 48 % mujeres) 7’909,260 hectáreas de bosques amazónicos conservados y mejora de su manejo. 80,000 hectáreas nuevas de áreas protegidas. 15 000 hectáreas con gestión mejorada del bosque. 900 hectáreas de bosques restaurados. |